En la Argentina de hoy conviven dos conversaciones que a primera vista parecen distintas, pero en realidad tienen un denominador común: la confianza en las reglas con las que se mide, se comunica y se compite. Una es la discusión por la postergación del nuevo IPC y la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC.

La otra, es el debate sobre apertura, competencia externa y costos locales, reavivado por la licitación de caños adjudicada a una empresa india y por algunas declaraciones del ministro Caputo sobre los precios de la indumentaria.

A primera vista, una conversación parece técnica y la otra industrial. Pero ambas se conectan por una pregunta que es más macro que sectorial: ¿cómo se construye credibilidad para que la estabilización deje de ser un equilibrio transitorio y se convierta en un nuevo régimen?

En economía las expectativas importan. Importan para la desinflación, para el crédito, para el riesgo país y para la inversión. Y es lógico que una administración que busca estabilizar intente moldearlas, tanto entre ahorristas e inversores como en la opinión pública. El problema aparece cuando las expectativas se quieren anclar más en el relato que en la consistencia.

No porque el relato sea irrelevante —en política económica siempre se comunica— sino porque, si la sociedad empieza a percibir que se selecciona información, se posterga lo que incomoda o se “administra” el termómetro para no mostrar un número más alto, el ancla se debilita. Y cuando el ancla se debilita, la estabilización se vuelve más lenta y más cara.

Lo del INDEC es un buen ejemplo, precisamente porque no se trata de una discusión de décimas. Un índice de precios no se cambia para que “dé” un número conveniente, se cambia para que mida mejor. Postergar una mejora metodológica por el temor a su impacto numérico instala una sospecha que tiene efectos amplificados. No sólo por razones históricas, sino porque el IPC es una pieza contractual: salarios, jubilaciones, alquileres, CER, tarifas, acuerdos privados.

Cuando se abre la puerta a la idea de que el número depende del momento político, el costo no son sólo los titulares o el desgaste de las principales figuras del Gobierno teniendo que explicar lo inexplicable; se ve también en la prima de riesgo y en un giro hacia posiciones más defensivas (mayor indexación, acortamiento de plazos). Y eso es exactamente lo contrario de lo que necesita un programa que quiere volverse sostenible.

Ahora bien, la economía real seguiría enfrentando los mismos desafíos, ya sea que el IPC diga que la inflación es 2,5% o 3,0%. La apreciación del tipo de cambio real, por ejemplo, existe más allá de cómo se mida el IPC. Puede discutirse la métrica, pero no la tendencia que perciben quienes producen, compiten y consumen. Y esa misma tensión no se limita a las estadísticas: también aparece cuando se discute competencia y apertura.

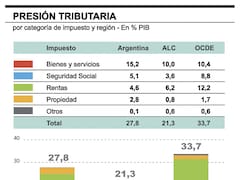

La apertura comercial y la competencia externa son, en general, saludables cuando se incorporan como parte de un proceso de mejora de productividad y disciplina interna. Pero el “timing” importa. Abrir en un contexto de tipo de cambio real apreciado y antes de bajar de manera efectiva el costo argentino —impuestos distorsivos, logística, litigiosidad, costos laborales no salariales, financiamiento— puede tener consecuencias gravosas y, en algunos casos, no reversibles.

No porque la economía deba vivir protegida, sino porque una apertura a destiempo castiga a segmentos productivos que no tuvieron tiempo de adaptarse y que enfrentan, simultáneamente, a sus competidores externos y a costos internos que el propio Estado todavía no corrigió.

El caso de los caños es ilustrativo porque no discute sólo un contrato. Discute el discriminante entre dos modelos de competitividad. Uno, el más superficial, es el de “si afuera es más barato, compro afuera” como regla universal. El otro, más exigente, es el de preguntarse por qué adentro es más caro: cuánto hay de eficiencia genuina, cuánto de impuestos, cuánto de financiamiento, cuánto de regulación y cuánto de una cultura rentística cultivada durante largas décadas.

La discusión útil no es “industria sí o no”, sino qué condiciones hacen falta para que la industria compita sin muletas y sin privilegios. Pero esa conversación requiere un Estado capaz de ordenar reglas y generar confianza en que está construyendo un terreno de juego más razonable. Si al mismo tiempo se deteriora la confianza en el termómetro con el que se mide la inflación, se hace más difícil que la sociedad acepte los costos de transición que toda apertura conlleva.

Un programa de estabilización necesita, a la vez, logros concretos y legitimidad. Los logros pueden ser visibles: el orden fiscal, la baja inicial de la inflación, cierta calma cambiaria. Pero la legitimidad no se compra con una catarata de tuits y entrevistas radiales y televisivas; se construye con reglas previsibles, estadísticas creíbles y señales consistentes. Y la consistencia no es sólo nominal: también es real.

Si la economía sigue sin recuperar tracción y la inflación deja de sorprender a la baja, el margen social se achica. Si la apertura se acelera sin haber bajado el costo argentino, el conflicto se traslada del plano ideológico al plano del empleo y la supervivencia empresarial. En ese contexto, el relato puede ganar un día, pero pierde el mediano plazo.

La Argentina no está en el infierno, pero tampoco en el paraíso. La estabilización está en una etapa donde el principal riesgo no es un colapso repentino, sino la acumulación de pequeñas decisiones que erosionan la confianza: postergar un cambio metodológico porque incomoda, afrontar vencimientos de deuda con ingeniería de último momento, acelerar la competencia externa sin haber corregido la estructura de costos, o suponer que el anclaje de expectativas depende sólo de mostrar inflación cero y que no importa nada más. Si el Gobierno quiere que esta vez sea diferente, el desafío no es sólo mostrar un buen dato.

Es construir un marco que haga creíble ese dato. Y eso implica, paradójicamente, lo contrario de lo que sugieren algunas polémicas recientes: más transparencia, más institucionalidad, más consistencia entre lo que se promete y lo que se hace, menos autoelogio y menos complacencia discursiva (el recurrente “TMAP”). Porque, al final del día, la confianza es el activo más escaso de la macro argentina. Y sin ese activo, ningún programa termina de consolidarse.