No es, por cierto, la primera vez que un proceso de estabilización económica elige al Estado nacional como estrategia de penetración al núcleo central de la problemática política argentina.

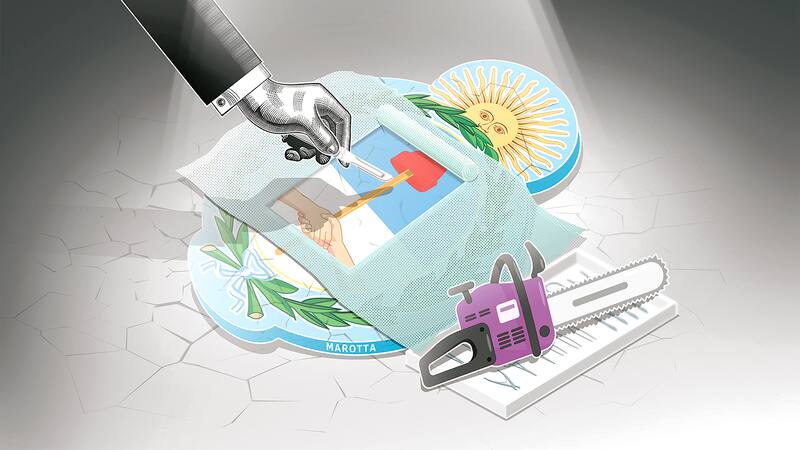

Fue la estrategia inicial en casi todos los planes ensayados, desde el Austral hasta la actualidad, tal como lo había sido ya en la larga serie de experiencias tanto cívicas como militares. Para sectores cada vez más amplios de la sociedad argentina, el Estado este lejos de ser "ogro filantrópico" de que hablaba Octavio Paz. Es más bien un monstruo que devora las iniciativas colectivas, alimentado por las peores complicidades de la clase dirigente y al servicio exclusivo de la Argentina corporativa. Su desprestigio social hoy ya casi no tiene límites y ello lo convierte de modo recurrente en el chivo expiatorio ideal para las retoricas de la reacción.

En tiempos de cuestionamiento global a la casta política, el Estado nacional se convierte en el significante vacío ideal para una convergencia de todas las expectativas de reforma radical a la "herencia recibida".

Es natural que el gobierno del presidente Milei no solo reproduzca la retórica reformista como un rasgo típico de todos y cada uno de los momentos de regeneracionismo político que suelen acompañar a los cambios de ciclo político.

De allí el interés de este nuevo esfuerzo, plasmado en el imponente arsenal de centenares de iniciativas de reformas que tratara de poner en marcha, no bien los tramites administrativos y legislativos de lo permitan.

En este punto, puede ser de interés recordar algunas lecciones aprendidas en la larga serie de experiencias similares, desde 1983 hasta la actualidad. La reforma del Estado es, en cierta medida, una más de las "especialidades argentinas". En nuestro país existen, en efecto, centenares de especialistas y equipos de trabajo con formación y experiencia efectiva en materia de políticas públicas de reforma estatal. El número de instituciones especialidades, cursos académicos y think tanks especializados en temas de reforma estatal supera por lejos el de cualquier otro país de la región .

Tanta experiencia debería ser de utilidad a los nuevos hechiceros de la tribu libertaria -muchos de ellos con experiencias en otras reformas, desde los 90 hasta la fecha. Sin embargo, los siete u ocho equipos técnicos de apoyo a los candidatos presidenciales soslayaron el tema del Estado, desplazados por la obsesión de los economistas, en general muy poco interesados en las reformas institucionales.

Una primea enseñanza es la de que las mejores expectativas y apoyos sociales al cambio político no siempre resultan suficientes para gobernar. Una cosa suele ser, en efecto, la retórica de las campañas, la imaginación empeñada en el debate de las redes sociales y otra, muy diferente, la dura realidad de la gestión de gobierno. Una cosa es, en efecto, las coaliciones y acuerdos que permiten ganar elecciones -sobre todo en ejercicios ultra polarizados como los balotajes latinoamericanos- y otra, muy diferente, la capacidad para articular coaliciones y acuerdos necesario para encarar reformas estructurales. Los diagnósticos catastrofistas podrán servir para intimidar a algunos sectores dependientes del Estados. Sin embargo, la capacidad para implementar reformas efectivas estará siempre vinculada a la capacidad para gestar acuerdos de conjunto, capaces de superar lo que se denomina el political-business cycle: el ciclo del negocio de la política , en el que los diversos actores deciden o n o involucrarse.

La diferencia entre las reformas económicas de primera generación -propias de los procesos de ajuste estabilizador y las reformas sociales -o de "segunda generación"- es, precisamente el carácter proactivo, planificado y complejo que estas últimas revisten. Un gobierno puede derrotar a la hiperinflación e introducir rupturas profundas en los patrones de organización del Estado sin más instrumentos que sus convicciones y una utilización audaz de los remedios e instrumentos del Estado de Emergencia. Sin embargo, difícilmente pueda verse de estos recursos para emprender con éxito reformas laborales, previsionales, educativas, sanitarias, la modificación del servicio civil, del sistema tributario, la administración de Justicia o los mecanismos de protección social. Son todos campos en los que se imponen equilibrios entre las propuestas y las ideas recibidas, que deben ser cuidadosamente inventariadas y evaluadas, sin dogmatismos ni exclusiones.

Las razones de estas diferencias se ven acentuadas por el hecho de que, este segundo tipo de reformas se refieren no tanto al qué de las reformas cuanto al cómo de su implementación.

Las decisiones básicas por tomar son políticas por el contenido, aunque bajo la circunstancia de que quienes tienen que tomarlas suelen ser técnicos que se sienten portavoces de una supuesta verdad política que los lleva a excluir y si es posible exterminar a quienes se opongan. En el caso argentino, una de las principales dificultades es la de que los políticos y técnicos actualmente en función de gobierno provienen y reaccionan frente a una época de fuerte polarización como la que se instaló en las dos décadas de kirchnerismo. Los nuevos funcionarios aspiran a cambios de época, que cancelen el pasado y abran una etapa de cambios irreversibles. Se sienten obligados a asumir diagnósticos apocalípticos, que deberán defender con convicciones que no tienen. Por ello, les será difícil asumir posiciones de dialogo y construcción plural en áreas en las que se imponen más bien las síntesis superadoras y la construcción de escenarios no polarizados

La presunción de que toda idea en funcionamiento es parte de una herencia recibida básicamente ilegitima, redundara muy seguramente en una parálisis decisoria.

La reforma del Estado solo puede prosperar si es asumida como una cuestión de Estado. Para avanzar, las reformas necesarias exigirán un esfuerzo de diseño y de construcción de alianzas estratégicas. Ello implica misión, visión, objetivos, metas, cálculos cuidadosos de recursos, secuencias de corto, medio y largo plazo, etc. Es forzoso por ello acumular recursos institucionales y humanos en torno a la solución de los nudos neurálgicos de la crisis, renovar las agendas y las prioridades recibidas. Sobre todo, monitorear con rigor y exactitud las nuevas tendencias y el impacto inicial de las iniciativas que se van adoptando y, sobre todo, profundizar y actualizar sobre la marcha los diagnósticos estratégicos iniciales.

Para prosperar, la nueva etapa política exigirá supone dosis excepcionales de consenso y apertura de ideas. En la Argentina, como en cualquier otro país que afronta agendas de este tipo, ningún sector puede por sí mismo aspirar al monopolio de las ideas. La cooperación y la confianza en las fuerzas del trabajo y la producción, en los mecanismos de expresión alternativa de la sociedad civil, resultan esenciales.